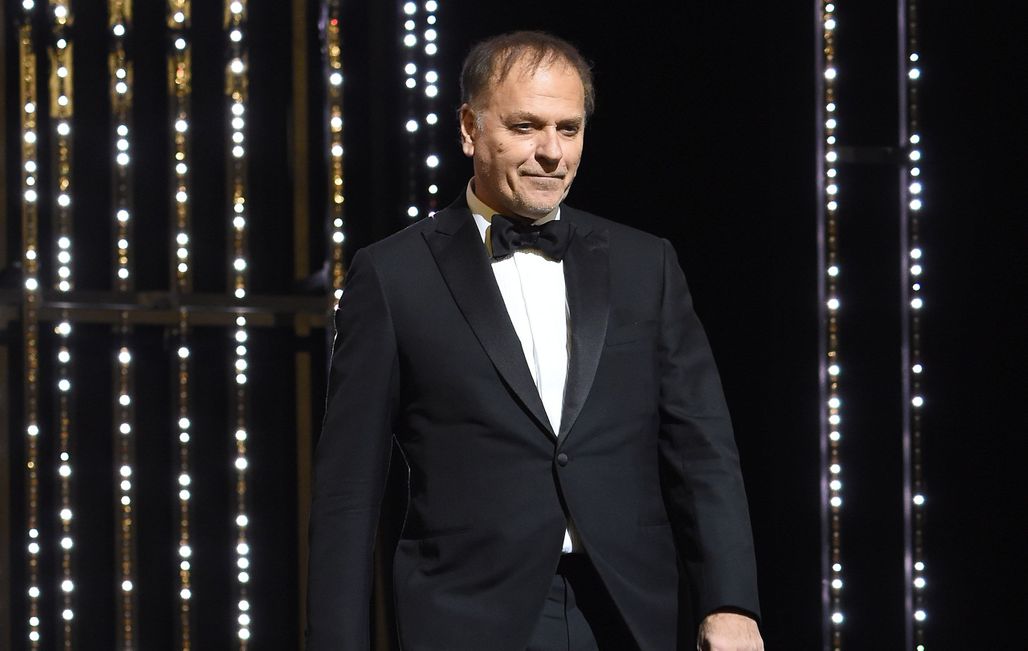

Rencontre avec Enki Bilal, membre du Jury des Longs Métrages

Il y a bien-sûr la bande dessinée, grâce à laquelle il s’est révélé. Mais le talent d’Enki Bilal s’est aussi exprimé à travers le théâtre, le ballet, l’opéra, la peinture et… le cinéma. Artiste visionnaire, l’auteur du récent Bug et membre du Jury des Longs Métrages a construit une œuvre singulière devenue culte, marquée par la science-fiction et le devoir de mémoire, dans laquelle le cinéma figure en bonne place. Il raconte son histoire avec le 7e Art.

Votre premier choc de cinéma, c’était quoi ?

C’était un western américain dont j’ai oublié le nom. Ma mère nous avait emmenés le voir, ma sœur et moi, à Belgrade. J’avais sept ou huit ans. J’avais été sidéré par ce que je voyais à l’écran et par le fait de pouvoir découvrir un film américain. L’Amérique, c’était un fantasme. J’ai pris conscience ce jour-là que j’étais dans un endroit exceptionnel.

L’époque était très particulière en Yougoslavie…

C’était l’époque de Tito. Une petite dictature tenue par un héros de guerre qui avait vaincu les Nazis. Il y avait paradoxalement beaucoup de spectacles, de pièces de théâtre et de cinéma à destination des enfants.

Qu’est-ce que votre arrivée en France a changé dans votre rapport au cinéma ?

Je l’ai comme redécouvert. À la fois par une pratique familiale, chaque dimanche, dans un cinéma de quartier de la banlieue parisienne. Puis au lycée, à 16 ou 17 ans, dans un ciné-club et des cinémas d’art et essai. Avec des copains, on s’y rendait souvent.

Quel film a le plus influencé l’auteur que vous êtes ?

2001, L’Odyssée de L’Espace, de Stanley Kubrick (1968). C’est un film culte qui a ouvert énormément de brèches en moi, y compris dans ma démarche d’auteur et de dessinateur. Ce questionnement, ce rythme lent… ça a été pour moi un voyage initiatique incroyable. Il y a eu d’autres films du même genre qui m’ont marqué, comme THX 1138, de George Lucas (1971), mais 2001 a été fondateur.

« J’ai été chercher l’excitation et l’inspiration du côté du cinéma ».

De quelle manière le cinéma a-t-il contribué à nourrir votre imaginaire ?

Grâce au cinéma, je me suis rendu compte que ce qui m’intéressait, ce sont les zones qui se situent dans notre futur proche, davantage que le réel ou le passé. Même si je sais que les deux sont connectés.

Le cinéma a donc été un moteur avant même vos débuts…

Absolument. Mais je ne m’en rendais pas compte. Lorsque j’ai commencé à être publié dans Pilote, je me suis éloigné de la BD. Je me tenais au courant, mais j’allais chercher l’excitation et l’inspiration du côté du cinéma. J’ai vu cent fois plus de films que je n’ai lu de BD. Je consomme énormément de films, environ quinze à vingt par mois.

Quelle frontière peut-on dresser entre la bande dessinée et le cinéma ?

Le partage. Le cinéma, c’est une machine dans laquelle d’autres sont impliqués. Ce que j’aime dans le cinéma, c’est qu’il permet de donner naissance à une œuvre collective, même si le metteur en scène reste le seul maître à bord. Être dessinateur, c’est avant tout expérimenter la solitude.

À partir des années 1980, vous avez commencé à travailler pour des réalisateurs : Jean-Jacques Annaud ou encore Alain Resnais…

Jean-Jacques Annaud avait demandé à plusieurs dessinateurs de choisir deux scènes du script du Nom de la Rose (1986) et d’en faire une image. Il s’était ensuite basé sur ces dessins pour tourner. Quant à Resnais, j’avais dessiné sur verre une partie des décors de La Vie est un roman (1983). Alain était un grand amateur de bandes dessinées, un grand connaisseur. Son rêve était de réaliser un Dick Tracy pour le cinéma. Mais il n’avait jamais réussi à convaincre des producteurs. Il était frustré, mais il en riait.

D’autres ?

Emir Kusturica a voulu m’embarquer dans Underground (1995). Il m’a transmis un scénario en serbo-croate qui était gros comme un pavé. J’ai finalement refusé. Il y a aussi eu Michael Mann, qui est venu me chercher car il n’était pas satisfait d’une créature de La Forteresse Noire (1983). Le jour même où il m’a contacté, je prenais un avion pour aller au fin fond d’une mine du Pays de Galles, où était tourné le film. J’ai passé trois jours là-bas. J’ai gardé un très bon contact avec lui.

Votre dernier film remonte à 2004. Pourquoi ne tournez-vous plus ?

Je fais moins de cinéma mais j’aurais préféré en faire plus. Il y a quatre ou cinq ans, j’ai travaillé sur un projet basé sur ma bande dessinée Animal’z (2009), mais il ne s’est finalement pas monté. C’était un film ambitieux mais nous n’avons pas réussi à le faire financer. Il est très difficile de produire des œuvres d’imagination en France. Sortir de la comédie ou du réel est très difficile.

Vous avez des projets en cours ?

J’ai deux projets en cours : l’adaptation filmée et en série de Bug, ma bande dessinée, mais aussi un projet de série original que je vais réaliser. Un univers comme le mien peut se développer plus facilement et de façon plus profonde dans ce format.