LE CINEMA ARGENTIN

PAR PAULO PARANAGUA*

Noblesse gaucha, 1915

A défaut d’une Cinémathèque nationale digne de ce nom, c’est grâce au Musée municipal du cinéma de Buenos Aires que nous connaissons aujourd’hui le cinéma muet argentin. La dernière attaque indienne (Alcides Greca, 1918), produit à Rosario, illustre le dilemme classique de Sarmiento entre la civilisation urbaine et la barbarie des provinces indigènes, avec un mélange curieux d’authenticité et de roublardise. Cette problématique connaîtra une version plus compassionnelle et conventionnelle, La flûte de la mort (Nelo Cosimi, 1928).

La dernière attaque indienne (Alcides Greca, 1918)

Pendant le muet, les projections sur la calle Corrientes, la Broadway portègne, étaient accompagnées par les « orchestres typiques » dévouées au tango. Max Glucksmann, exploitant, distributeur et producteur d’actualités, était également le premier éditeur de partitions musicales, à un moment où la musique argentine devenait un produit d’exportation.

Pendant le muet, les projections sur la calle Corrientes, la Broadway portègne, étaient accompagnées par les « orchestres typiques » dévouées au tango. Max Glucksmann, exploitant, distributeur et producteur d’actualités, était également le premier éditeur de partitions musicales, à un moment où la musique argentine devenait un produit d’exportation.

Autant dire que le parlant a favorisé les vases communicants entre tango et cinéma. Le réalisateur José Agustin Ferreyra, dont la carrière commence en 1915, s’imprègne de l’ambiance mélodramatique de la chanson populaire et fait de Libertad Lamarque une véritable star. La Paramount comprend très vite le potentiel du tango et prend sous contrat son principal interprète, Carlos Gardel, légende vivante avant son décès accidentel en 1935.

Les producteurs argentins vont exploiter jusqu’à la satiété la même veine, alternant les mélos larmoyants et les comédies populistes. Une comédienne à la verve intarissable est restée dans les mémoires : Nini Marshall, à laquelle Alfredo Arias a rendu un juste hommage.

|

|

| Libertad Lamarque | Nini Marshall |

A la veille de la seconde guerre mondiale, les grands studios se multiplient dans les banlieues de Buenos Aires : Lumiton, Argentina Sono Film et Estudios San Miguel, où les réfugiés républicains espagnols trouvent refuge auprès d’un patron d’ascendance basque, Miguel Machinandiarena. Ainsi, La Dame fantôme (Luis Saslavsky, 1945) est une savoureuse Kermesse héroïque hispanique, avec des dialogues de Calderon de la Barca revus par le poète Rafael Alberti.

La Dame fantôme (Luis Saslavsky, 1945)

Alors que l’Argentine dominait la production en langue espagnole, les Etats-Unis vont soutenir son principal concurrent, le Mexique, pour des raisons politiques. En effet, les militaires qui s’emparent du pouvoir en 1943 gardaient une neutralité complaisante envers les Allemands, très présents en Argentine.

Pendant le régime du général Juan Domingo Peron (1945-1955), une starlette, son épouse Evita Peron, impose une liste noire d’artistes interdits à l’écran et sur les ondes. Lamarque, Marshall et bien d’autres prennent le chemin de l’exil et renforcent le rival mexicain. Le contrôle péroniste se concentre sur les actualités, mais la crainte fige la production argentine dans ses vieux clichés.

Pendant le régime du général Juan Domingo Peron (1945-1955), une starlette, son épouse Evita Peron, impose une liste noire d’artistes interdits à l’écran et sur les ondes. Lamarque, Marshall et bien d’autres prennent le chemin de l’exil et renforcent le rival mexicain. Le contrôle péroniste se concentre sur les actualités, mais la crainte fige la production argentine dans ses vieux clichés.

La modernité, qui ronge son frein dans les ciné-clubs d’après-guerre, s’épanouit à la chute de Peron, favorisée par la création de l’Institut national de la cinématographie, en 1957. La figure de la transition entre les grands studios et le cinéma d’auteur est Leopoldo Torre Nilsson, fils d’un réalisateur, Leopoldo Torres Rios, doté de sensibilité réaliste.

Le tandem formé par Torre Nilsson et la romancière Beatriz Guido, son épouse, va produire une œuvre au climat oppressif et à l’esthétique expressionniste, voire baroque : la trilogie La Maison de l’ange (1957), La Chute (1959), La Main dans le piège (1961), le situe parmi les dix cinéastes vivants les plus importants, selon la critique anglo-saxonne.

La Maison de l’ange (1957) de Leopoldo Torres Rios

Au cours d’une carrière prolifique et inégale, Torre Nilsson n’hésite pas à emprunter un néoréalisme cru (Le Kidnappeur, 1958), à s’attaquer aux blocages politiques (Fin de fête, 1960), ou à adopter la liberté de ton de la nouvelle génération (La terrasse, 1963), qu’il soutiendra contre la censure et contre la frilosité des producteurs traditionnels.

Au cours d’une carrière prolifique et inégale, Torre Nilsson n’hésite pas à emprunter un néoréalisme cru (Le Kidnappeur, 1958), à s’attaquer aux blocages politiques (Fin de fête, 1960), ou à adopter la liberté de ton de la nouvelle génération (La terrasse, 1963), qu’il soutiendra contre la censure et contre la frilosité des producteurs traditionnels.

La « génération des années 60 » ou « Nuevo Cine » est une nébuleuse hétérogène où cohabitent David José Kohon, Leonardo Favio, Lautaro Murua, Manuel Antin, Fernando Birri, parmi d’autres, plus ou moins partagés entre l’inquiétude sociale, l’intimisme et les influences littéraires. Cependant, avant même d’avoir atteint son épanouissement, cette relève bute sur de nouveaux interdits, après le coup d’Etat de 1966.

La « génération des années 60 » ou « Nuevo Cine » est une nébuleuse hétérogène où cohabitent David José Kohon, Leonardo Favio, Lautaro Murua, Manuel Antin, Fernando Birri, parmi d’autres, plus ou moins partagés entre l’inquiétude sociale, l’intimisme et les influences littéraires. Cependant, avant même d’avoir atteint son épanouissement, cette relève bute sur de nouveaux interdits, après le coup d’Etat de 1966.

Sous la pression, le cinéma se trouve polarisé entre une tendance à la radicalisation militante, symbolisée par le documentaire L’heure des brasiers de Fernando Solanas et Octavio Getino (1968), et l’allégorie, dont témoigne magnifiquement Invasion de Hugo Santiago (1969), d’après un scénario de Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares.

L’heure des brasiers de Fernando Solanas et Octavio Getino (1968)

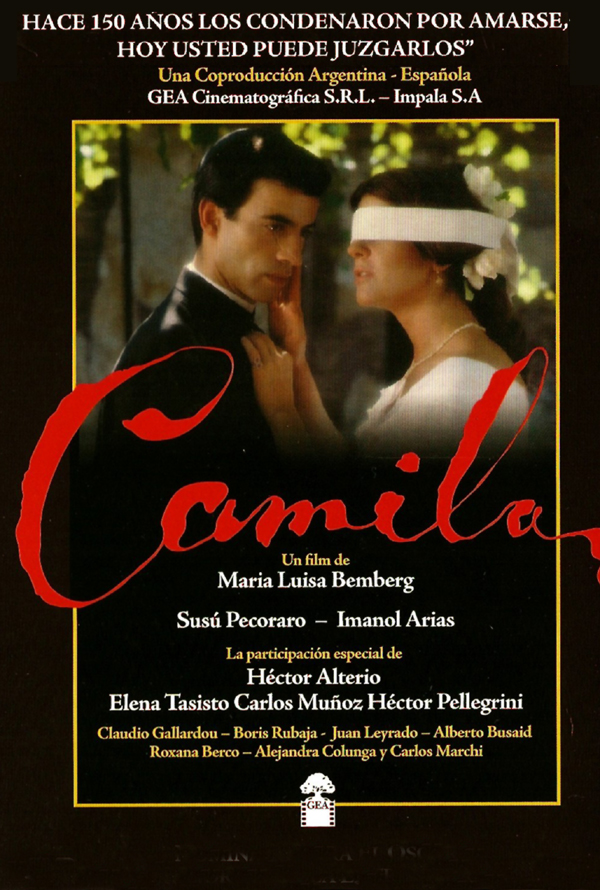

Le printemps démocratique de 1973 favorise un éventail d’expression plus large, mais va être de courte durée, puisque le putsch de 1976 plonge l’Argentine dans la terreur. Cette période voit l’affirmation des réalisateurs Adolfo Aristarain (Le temps de la revanche, 1981) et Maria Luisa Bemberg (Camila, 1984).

Le printemps démocratique de 1973 favorise un éventail d’expression plus large, mais va être de courte durée, puisque le putsch de 1976 plonge l’Argentine dans la terreur. Cette période voit l’affirmation des réalisateurs Adolfo Aristarain (Le temps de la revanche, 1981) et Maria Luisa Bemberg (Camila, 1984).

La renaissance du cinéma sous la démocratie tient du miracle, après une évolution chaotique, aussi peu propice à la production. Manuel Antin y a contribué à deux titres, d’abord par sa gestion pluraliste à la tête de l’Institut national de la cinématographie, en 1983, lors du retour de la démocratie, et ensuite par la création, en 1991, de la fondation Université du cinéma (FUC), qui donne le coup d’envoi d’une véritable explosion des études professionnelles à Buenos Aires.

Redevenue une métropole bouillonnante, la capitale se dote d’un festival de cinéma indépendant qui ravit la primauté au festival international de Mar del Plata, davantage soumis aux aléas institutionnels. Buenos Aires est sans doute la ville avec le plus grand pourcentage d’étudiants de cinéma par habitant au monde !

De ce désir de rédemption par l’image naît un nouveau cinéma argentin au tournant du siècle. Jamais le pays n’avait connu une profusion pareille de vocations, une telle variété de tendances. Le grand public local et international a fait un triomphe à Dans ses yeux (2009), mis en scène par Juan José Campanella, un Argentin habitué des séries américaines, opportunément oscarisé.

Les cinéphiles ont retenu depuis leur premier film les noms de Pablo Trapero (Mundo Grua, 1999), de Lucrecia Martel (La Ciénaga, 2001) et de Martin Rejtman (Silvia Prieto, 1998). Ceux qui ne reculent pas devant le dépouillement y ajouteront sans doute Lisandro Alonso (La Libertad, 2001) ou Israel Adrian Caetano (Bolivia, 2001).

Des enfants de militants disparus ou morts sous la dictature militaire ont embrassé le documentaire subjectif, avec une narration à la première personne, pour procéder à leur travail de deuil ou au devoir de mémoire, sans complaisance à l’égard des générations précédentes, comme le montrent Les blonds (Albertina Carri, 2003) et M (Nicolas Prividera, 2007), précédés par La télévision et moi (Andrés Di Tella, 2002) pour sa subjectivité assumée.

L’espoir et même la foi en l’avenir du cinéma, ce n’est pas ce qui manque aux Argentins. Pourvu que ça soit contagieux…

L’Argentine à Cannes

Elsa Daniel, l’égérie de Leopoldo Torre Nilsson, a été remarquée à Cannes dès 1959, lors de la présentation de La chute. Le metteur en scène lui-même était primé en 1961 par la Fipresci pour La main dans le piège. La réputation internationale de Torre Nilsson est largement due à la critique anglaise et française. Marcel Oms lui avait consacré une première monographie dès 1962, dans la collection Premier Plan dirigée par Bernard Chardère, un habitué de la Croisette.

Elsa Daniel, l’égérie de Leopoldo Torre Nilsson, a été remarquée à Cannes dès 1959, lors de la présentation de La chute. Le metteur en scène lui-même était primé en 1961 par la Fipresci pour La main dans le piège. La réputation internationale de Torre Nilsson est largement due à la critique anglaise et française. Marcel Oms lui avait consacré une première monographie dès 1962, dans la collection Premier Plan dirigée par Bernard Chardère, un habitué de la Croisette.

Les festivaliers ont eu le privilège de voir un film maudit de Manuel Antin, Les vénérables tous (1962), sur la mentalité fascisante régnant à Buenos Aires, resté inédit dans son propre pays.

Au festival de 1985, Norma Aleandro, grande dame de la scène argentine, a remporté le prix d’interprétation féminine (ex aequo avec Cher) pour L’histoire officielle de Luis Puenzo, primé par le jury œcuménique, avant d’être consacré l’année suivante par l’Oscar du meilleur film étranger.

L’histoire officielle de Luis Puenzo

En 1988, c’est un Fernando Solanas bonifié par les années d’exil en France et par son passage réussi à la fiction qui a obtenu le grand prix de la mise en scène avec Le Sud, un film tout en musique sur le passé qui ne passe pas et l’impossible retour en arrière. Revenu sur la Croisette quatre ans plus tard avec Le voyage, Solanas a remporté le prix œcuménique et le prix de la Commission supérieure technique.

Le Sud de Fernando Solanas

Un Certain Regard, la Semaine de la critique et la Quinzaine des Réalisateurs ont pris le relais pour la nouvelle génération de cinéastes argentins.

> TELECHARGEZ L’ARTICLE EN PDF

* Paulo Paranagua est journaliste et historien du cinéma.

Le Festival de Cannes remercie les auteurs pour leur libre contribution.